L'HISTOIRE DU PAYS BASQUE

L’histoire du Pays basque : entre mythes, traditions et résistances. Le Pays basque, territoire enraciné entre océan et montagnes, possède une histoire unique, empreinte de mystères, de légendes et de luttes. De la protohistoire à l’époque moderne, ce peuple fier et indépendant n’a cessé de défendre sa culture et ses croyances. Plongeons dans l’histoire profonde d’un pays indomptable.

L'HISTOIRE DU PAYS BASQUE DE LA PROTO-HISTOIRE A NOS JOURS

L'HISTOIRE BASQUE POUR VOUS

L’histoire du pays basque : La protohistoire et la mythologie, le Moyen Âge avec la Vasconie, les pêcheurs basques au Canada, les corsaires de Saint-Jean-de-Luz, et l’Inquisition.

L'histoire du peuple basque

LE PEUPLE BASQUE

Le Pays basque, à cheval entre la France et l’Espagne, possède une histoire riche et singulière. Dès la protohistoire, les Basques se distinguent par leur langue, l’euskara, considérée comme l’une des plus anciennes d’Europe. Ancrée dans une mythologie unique, leur culture se perpétue malgré les invasions romaines, les royaumes médiévaux et les divisions politiques. Au Moyen Âge, la chasse à la baleine et le commerce maritime marquent l’essor basque. Plus tard, les corsaires de Saint-Jean-de-Luz s’illustrent. Malgré les persécutions, notamment l’Inquisition, l’identité basque perdure. Aujourd’hui, elle s’exprime à travers la langue, la danse, la pelote et un fort attachement à la terre.

Protohistoire et mythologie basque : la foi ancienne d’un peuple enraciné

Bien avant l’arrivée des Romains, les montagnes basques résonnaient des légendes et des cultes anciens. Les premières traces de peuplement remontent à la Préhistoire, avec des vestiges dans les grottes d’Isturitz ou de Sare.

Mais c’est surtout dans la protohistoire, entre 2000 et 500 avant notre ère, que le peuple basque commence à se structurer, développant une langue pré-indo-européenne l’euskadun encore vivante aujourd’hui.

Au cœur de leur cosmogonie, une figure centrale : Mari, la déesse mère de la mythologie basque. Vivant dans les montagnes, souvent associée à la caverne d’Axlaor ou d’Anboto, Mari représente les forces de la nature, la justice et l’équilibre. Elle est la gardienne des éléments, et sa colère pouvait se manifester par des tempêtes.

La mythologie Basque

À ses côtés, Sugaar (HERENSUGE), son époux ou compagnon selon les récits, prend la forme d’un serpent ou d’un dragon flamboyant. Ensemble, ils forment l’union sacrée entre ciel et terre, entre feu et pluie. De leur union naîtraient les orages et les événements surnaturels. Cette relation évoque la complémentarité, mais aussi la puissance destructrice de la nature.

Autre figure marquante : Herensuge, un dragon redoutable, parfois vaincu par un héros. Il incarne les forces obscures, l’opposition aux humains, mais aussi un passage initiatique. Ces mythes, transmis oralement, ont façonné la vision du monde des Basques, faite de respect pour les montagnes, les forêts, les sources.

La main d’Irulegi bouscule notre vision des Basques

C’est une trouvaille majeure pour la compréhension de l’histoire antique des Basques de la fin de l’âge du fer, à l’époque où les Romains s’implantent en Hispanie et peu avant qu’ils ne soient absorbés dans leur empire. La main d’Irulegi tient son nom (provisoire) de ce site archéologique de la Navarre espagnole, à une dizaine de kilomètres à l’est de Pampelune, où elle a été découverte en juin 2021.

Le Moyen Âge et la Vasconie : aux origines de l’identité basque

Après l’Empire romain, le territoire basque devient un enjeu entre royaumes. Les Romains eux-mêmes ne parviennent jamais à totalement soumettre les Vascons, ces ancêtres des Basques. Le nom « Vasconie » apparaît dans les chroniques du Haut Moyen Âge, désignant une large région s’étendant des Pyrénées au sud de l’Aquitaine.

Aux VIIIe et IXe siècles, la Vasconie devient une zone tampon entre les Carolingiens au nord et les royaumes chrétiens naissants de la péninsule ibérique au sud. Le célèbre épisode de Roncevaux (778), où l’arrière-garde de Charlemagne est attaquée, est souvent interprété comme un acte de résistance basque.

Au fil du temps, la Vasconie se morcelle : au nord, le duché de Gascogne s’affirme, tandis qu’au sud, les royaumes de Navarre et d’Aragon émergent. Le Royaume de Navarre, en particulier, joue un rôle central dans l’histoire basque. Fondé au IXe siècle, il devient un foyer de culture basque et de résistance face aux puissances voisines. Jusqu’au XVIe siècle, il conserve une forte autonomie, avant d’être annexé, en partie par la Castille, en partie par la France.

Le peuple basque et la mer : les baleiniers d’outre-Atlantique

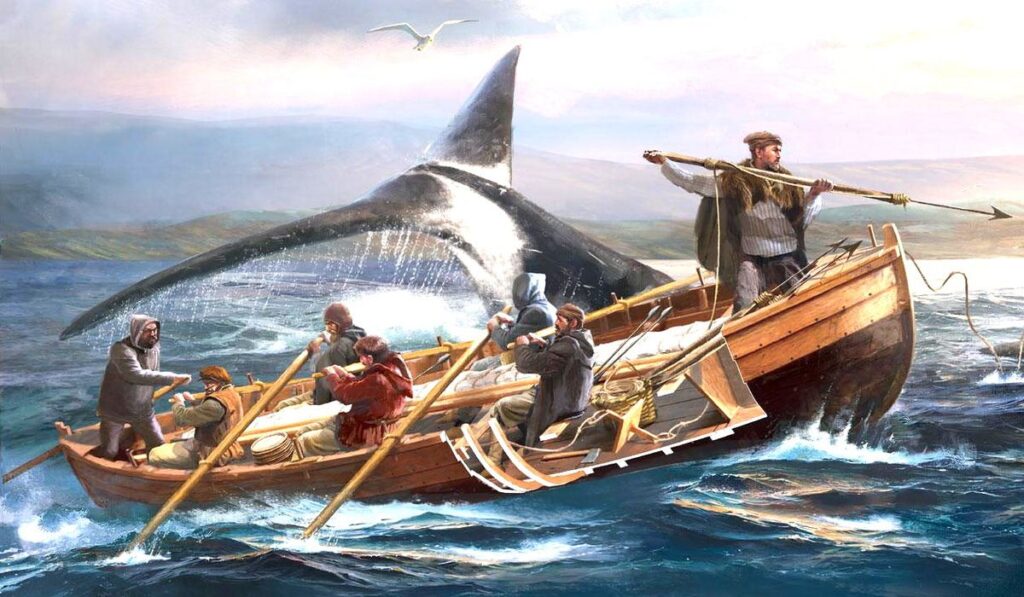

À partir du XVe siècle, les Basques se tournent vers l’Atlantique. Grâce à leurs connaissances maritimes et à leur savoir-faire en navigation, ils deviennent l’un des peuples de la mer les plus redoutables.

Leurs ports – Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Bayonne, Getaria – bourgeonnent de vie et de marins aguerris.

Mais c’est surtout dans la pêche à la baleine que les Basques se distinguent. Dès le Moyen Âge, ils traquent les cétacés au large du golfe de Gascogne. Puis, dès le XVIe siècle, ils partent plus loin, jusqu’aux côtes du Canada, notamment à Red Bay et dans le détroit de Belle Isle.

Ces expéditions sont bien organisées : des campements temporaires sont établis pour fondre la graisse des baleines sur place. Les Basques commercent avec les populations autochtones et la graisse devient une marchandise précieuse pour l’éclairage. Leur savoir-faire était si réputé que d’autres marins européens en ont copié les techniques.

Des vestiges de cette présence basque au Canada sont encore visibles aujourd’hui, et certains mots basques ont même été retrouvés dans les langues autochtones, témoignant d’échanges culturels discrets mais profonds.

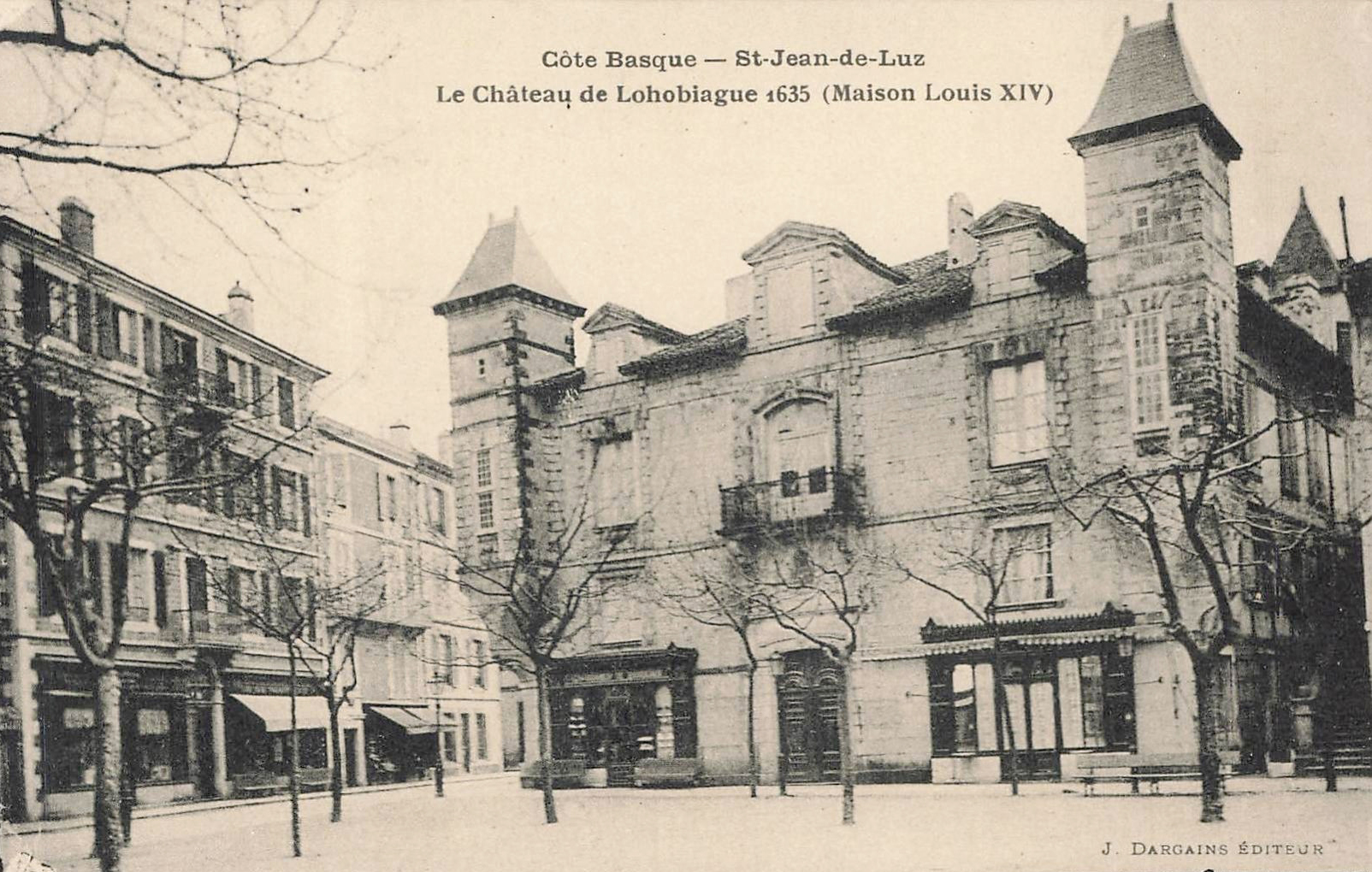

Saint-Jean-de-Luz : la ville des corsaires

Au XVIIe siècle, Saint-Jean-de-Luz devient un haut lieu de la guerre de course. Les corsaires basques, agissant avec l’aval du roi de France, arraisonnent les navires ennemis, notamment anglais et hollandais. Ces « pirates légaux » rapportent de précieuses cargaisons, renforçant la richesse de la ville.

La figure du corsaire basque mêle bravoure, patriotisme et aventure. Parmi les plus célèbres, Johannes de Suhigaraychipy, dit Coursic, est un marin de Ciboure qui s’illustre par sa ténacité. Ces hommes sont formés jeunes, dès l’adolescence, et parcourent les mers avec un courage impressionnant.

Saint-Jean-de-Luz, grâce à ces fortunes maritimes, connaît une prospérité importante. On y construit de belles maisons, comme celles du quartier de la rue Gambetta. En 1660, c’est dans cette ville que Louis XIV épouse Marie-Thérèse d’Autriche, scellant la paix entre la France et l’Espagne après des années de guerre.

L’ombre de l’Inquisition : les sorcières du Labourd

Mais cette richesse et cette indépendance culturelle suscitent aussi la méfiance. Au XVIIe siècle, la région basque est frappée par une série de chasses aux sorcières, menées par l’Inquisition.

Le plus célèbre épisode est celui des procès de 1609, orchestrés par Pierre de Lancre, conseiller du roi Henri IV.

Envoyé dans le Labourd pour rétablir l’ordre, il se livre à une véritable purge. Obsédé par la sorcellerie, il voit dans les traditions basques – danses, fêtes, croyances anciennes, des signes de déviance diabolique.

Des dizaines de femmes (et quelques hommes) sont arrêtées, torturées, et brûlées vives au bûcher, accusées de participer à des sabbats ou de voler dans les airs avec l’aide du diable. Pierre de Lancre publie un ouvrage terrifiant, Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons, où il décrit avec fanatisme les prétendus rituels sorciers.

Ces événements marquent profondément la mémoire basque. Derrière la violence de ces procès, on perçoit une tentative d’effacer les anciennes croyances païennes encore vivaces. Mari, Sugaar et les anciennes divinités sont ainsi relégués aux marges, dans les contes et légendes.

Le bombardement de Gernika : un traumatisme basque

Le 26 avril 1937, en pleine guerre civile espagnole, la petite ville basque de Gernika, symbole des libertés et des traditions du peuple basque, est ravagée par un bombardement aérien. Ce jour-là, un lundi de marché, la population est nombreuse dans les rues. Vers 16h30, des avions allemands de la Légion Condor, envoyés par Hitler pour soutenir Franco, larguent des tonnes de bombes explosives et incendiaires. L’objectif : tester une nouvelle stratégie de guerre et briser la résistance basque.

Le raid dure plusieurs heures. Les civils, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont pris pour cibles.

Les témoins racontent des scènes d’horreur : des corps calcinés, des maisons réduites en cendres, des familles anéanties. Le centre-ville est détruit à près de 80 %.

Le nombre exact de victimes reste incertain, mais les estimations varient entre 150 et plus de 300 morts. Le bombardement choque l’opinion internationale. Pablo Picasso, révolté, peint le célèbre tableau « Guernica », devenu une œuvre universelle contre la guerre et les atrocités faites aux civils. Pourtant, pendant des décennies, la version officielle du régime franquiste nie la responsabilité du bombardement, parlant d’un « sabotage républicain ».

Aujourd’hui, Gernika est un lieu de mémoire et de paix. Chaque année, les commémorations rappellent cette tragédie. Le cri de Gernika est devenu le symbole de la souffrance des innocents face à la barbarie, et de la résistance d’un peuple face à l’oppression.